談情說愛的題材永遠不褪流行,至死不渝的山盟海誓縱使感人肺腑,但終究與現實差異太大,只存在於電影情節。步出戲院,淚也白流;對於以親情為題材的電影,我則無力招架,從不吝惜自己讓眼淚潸然滑落,看電影《無家可歸的中學生》時亦然。平日不涉足日本影劇,對於小池徹平的高人氣魅力無從領教,還一度誤以為此電影是翻拍日劇《無家可歸的小孩》(沒錯,就是當年說著「同情我,就給我錢」的小女孩,但實際年齡卻比我還大且已婚的安達祐實),搞了半天,才知道此無家非彼無家,而是改編日本搞笑組合「麒麟」田村裕的自傳故事。

忘了數自己在場景交替中哭了幾回,眼眶仍是溼的,情緒尚未平復。故事情節簡單直述,沒有分支旁節,卻在許多劇情急轉直下的橋段,讓整間戲院不停發出啜泣拭淚的聲音。逼得我淚腺全面棄守的有兩幕,一幕是媽媽臨終在病床上對著大家說話,另一幕則是三兄妹在各自流離後聚在別人家吃飯,姊姊邊哭邊扒飯那一段。「沒想到我們還有機會聚在一起吃飯。」此時吃什麼都不重要,能聚在一起就已足夠。觀影時,我不停咒罵剪接的粗糙,明明氣氛蘊釀就只差臨門一腳,偏偏下一刻突兀草率結束跳接下一幕,讓人情緒無法適從。但在咒罵的同時,視線還是模糊著,被淚水淹沒著情緒。

長大後才發現,小時候有些童真的想法,是一輩子都不可能實現。

國小之前,一直天真地以為,只要我下定決心,隨時可以回到媽媽的子宮裡,重新來過。那時每天看電視翻報紙,尤其特愛看社會版,直被膽顫心驚的社會新聞震嚇住,心中倒是盤算著,好在還有媽媽子宮這最後一道防線。

是逃避吧?!國小時就開始探索這社會的黑暗面。但來不及體悟的是,一切早已擴張成一面大網,將我牢牢套住,也回不去了。

幸運的,至少我有個家可歸。

這個家,一直都在,從我出生至今。由於沒有長期離鄉背井的經驗,我對「回家」這件事總視為理所當然,工作再忙碌、會議再冗長開到多晚、偶爾放肆玩樂一整夜,或獨自流浪放空好一陣後,還是會沿著這走了27年的路回家,回到這個家。

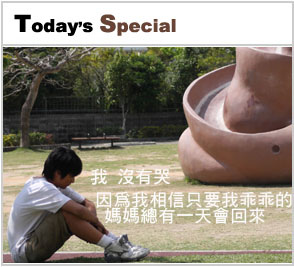

「媽媽過世的時候,所有的人都哭了,除了我之外。我沒有哭,因為我相信只要我乖乖的,媽媽總有一天會回來」-- 田村裕,《無家可歸的中學生》

「死亡」這難解的課題,唯有切身體驗後才懂得箇中滋味。生與死的距離,無法用公里來衡量,卻拉扯出永別的創痛。要深切體悟身邊親近的那個人離開了,不會回來了,然後在夜裡嘶吼用力哭過,說服自己接受後,彷彿站在離死亡最近的距離,回頭看這一切,這才是真的懂得什麼叫做死亡。

最接近死亡的一次經驗,是阿公的過世。

那次,我是真的止不住眼淚,眼睜睜看著插管從阿公鼻子裡拔掉,然後聽著他的心跳從緩慢到漸漸停止,靜悄悄的,週遭只有啜泣聲,還有不停發出聲響的老舊大鐘。眼前躺著的是最疼愛我們的阿公,但對這一切又使不上力,與其看他痛苦掙扎著,不如以莊敬的態度,讓他有尊嚴地走。一陣狂嚎痛哭呼喊,阿公心跳停了,大鐘仍在走著。我深刻意識到阿公已經離開,是這樣的集體儀式讓我無法不正視死亡。

我始終相信,阿公一直都在。不是逃避接受阿公生命缺席的事實,只是改用另種態度,讓阿公的信念與我一起。

至此,我不僅開始愛惜生命,也珍惜與身邊我愛的、愛我的每個人相處。愛,讓我們在一起;無奈,讓我們非得要分開。但至少在有機會相處的時候,每分每秒都值得珍惜,既然在一起,就不要輕易分開。

我沒有很多錢可以環遊世界,我沒有很多時間繼續揮霍無度,我沒有能力呼風喚雨為所欲為,但比起那些無家可歸、跟有家歸不得的人,我真的太幸福了。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

電影相關資訊可參閱《無家可歸的中學生》官方部落格